検針機について

検針機の構造

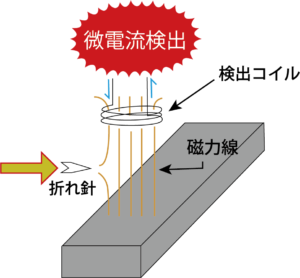

検針機とは、永久磁石と検出コイルを上下センサーヘッド内に配列し、磁石から出ている磁力線に反応する磁性体(磁石に反応する物)を検出する装置になります。

検出の仕組み

センサーヘッド内の永久磁石と検出コイルの間には磁力線が形成されています。

折れ針等の磁性体が磁力線に近づくと、磁力線が変形します。その乱れを電流値として

換算し、検出コイルにより検知します。その値が検針機の感度設定と比較して、設定以

上の値だった場合、ベルトコンベアを停止し、逆回転させ、アラームを鳴らします。

磁性体以外の反応

上記で述べた通り、基本的には磁石に反応する物が検出できますが、中には非磁性体(磁石に反応しない物)であっても検知してしまうケースもあります。

ストッキング等のナイロン系(石油製品)であったり、天然素材の獣革等が該当します。

場合によっては、検針対応付属品(NC対応品)であっても数が重なったり、表面加工が削られたりしていると検知することもあります。NC対応品でもわずかな反応は出ているため、商品自体の反応との足し算により検知するケースもあります。